歲終將至,影院里的紀錄片早早撤離賀歲得魅沙場,守候來年春天的機遇。回首回頭回憶2018年院線紀錄片的顯示,約略可以用喜憂參半這個詞來概括。

喜的是,截止12月24日,全年已上映的紀錄片總票房成就超5.3億人平易近痹冬堪稱近十年來院線紀錄片的票房岑嶺;憂的是,一部《厲害了,我的國》獨占近九成的票房,但對于盡大多半的紀錄片而言,票房過萬萬依舊是一個奢侈的設法主意。

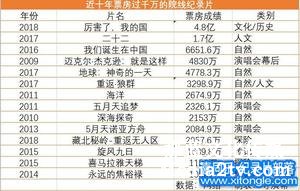

(數據截止于12月24日正午12點)

(數據截止于12月24日正午12點)

在中國電影票房高歌大進,賡續破紀錄確當下,院線里的紀錄片似乎被甩在了紅火市場的死后。就今朝的票房成就而言,5.3億之于593億,所占份額不足1%,幽暗數據的背后表清楚明了什么呢?是紀錄片這種序言本就難以吸引受眾?照樣建造、題材、宣發方面存出瑕玷?疑問必將帶來思慮。

院線是沙場,找到受眾是關鍵

兩年前,馳名制片人方勵曾為了替文藝片《百鳥朝鳳》在周末爭奪一個黃金場而“下跪求排片”,成為昔時度的一大熱門電影事宜。在國內,文藝片生計的逼仄并不是特例,紀錄片的艱苦更顯水深火熱,且不易被人存眷。

院線紀錄片有多小眾?從公映首日的排片占比便能窺見一二。破1%排片的紀錄片僅占了5部,在1%排片之下掙扎的紀錄片才是大多半。如斯少的排片,一定導致大多半紀錄片在院線一周游的命運,最終票房掙扎在百萬級別,然后定格。

倒不是唯票房論、以票房成就定成敗,這一切基于市場如沙場般殘酷,紀錄片若想要在影院生計,被更多人看到,拓荒屬于紀錄片的市場,增強紀錄片的受眾粘性是在所不辭的。題目是,院線紀錄片的受眾事實在哪里呢?

這個狐疑,之于本年的院線紀錄片市場尤為清楚。拋開有國平易近宣揚導向的紀錄片不談,對比2017年《二十二》、《重返·狼群》、《地球:神奇的一天》三部紀錄片過萬萬的票房成就,2018年僅《躲北秘嶺-重返無人區》能與往年有一番較勁。

本年暑期上映,并由崔永元主導的《您必然不要錯過》,借著他本人的話題和消息度,卻是吸引了一波不雅眾,11月上映的《生活萬歲》固然排片僅0.6%,但因在萬達、大地兩家院線專線上映,包管了較穩定的排片和必然量的收益。

真正砸了鍋,讓人大跌眼鏡的是《帝企鵝日志2:理睬?呼喚》。這部天然類紀錄片是2005年火爆異常的《帝企鵝日志》的續篇,由統一位導演和建造班底打造。昔時在北美創下7700萬美元的高票房,在彼時國內電影市場疲軟的狀況下,也曾拿到950萬人平易近幣的成就。第二部3.3%的院線排片份額已相當不錯了,但420多萬的票房成就讓人沮喪。

還有《大三兒》、《最后的棒棒》、《一百年很長嗎》三部以通俗工資主的人物紀實類紀錄片,票房在100多萬間掙扎。《影》的幕后創作紀錄片《張藝謀和他的“影”》更似從屬品,幾乎只有對《影》自己感樂趣的受眾才會存眷,受眾層更顯狹小。

曾備受快樂喜愛的天然類紀錄片不靈了,展現通俗人生活的紀錄片因導演的視角、介進的體式款式常激發紀錄片的倫理爭議,現實中通俗的日常和慣常的魔難反而是最難拍的,賜?類紀錄片在本年的碰鼻卻是能給創作者們敲響一個警鐘。

縱不雅本年平淡的院線紀錄片市場,不少人心里會生出一團迷霧,紀錄片的院線受眾畫像是若何的,仿佛面目模糊。不然曾在往年勝利宣發《二十二》的團隊,在操縱《大三兒》時也不會摸不著宣揚的思惟,做不到精準對位的發行策略,只能在“通俗人”三個字上打轉。可是,通俗不雅眾是很難在疲困的生活之余進影院看一部通俗人生活的影片,因為沒有吸引力。

到這里,似乎矛頭又指向了泉源,事實什么樣內容的紀錄片才適合上院線呢?

共鳴,是正解

共鳴,這個詞兒說起來挺玄乎,實在分兩個面向,一個是公共的共鳴,一個是分眾的共鳴。在共鳴這方面,電視紀錄片、網站紀錄片做的顯著比院線紀錄片好。

以美食為例子,對標公共對美食的熱忱,便有爆款電視紀錄片《舌尖上的中國》系列;對標對某一種別美食快樂喜愛者們,便有了《人生一串》、《生果傳》等為分眾共鳴而存在的紀錄片。

對比較電視紀錄片四十多年的成長歷程,院線紀錄電影有起色也是近幾年的工作,一年十幾部的體量固然似乎無法與電視、收集紀錄片相媲美,但個中的事理是相通的。

從世界電影的成長看,上世紀60年代因電視的成長,紀錄片逐漸退出影院進進家庭,直到1990年代末,紀錄片最早在美國,進而是歐洲、韓國等國度回回主流影院。

在北美大賣的院線紀錄片,幾乎均是公共共鳴的顯示。即便已經過往了14年,紀錄伊拉克戰斗前后美國形式的紀錄片《華氏911》依舊是最受迎接的紀錄片。邁克爾·摩爾拍攝的┞封部規戒時弊的紀錄片,在商業上的勝利激發了時政題材在院線的盛行。

比如《2016:奧巴馬的美利堅》,又比如本年針對特朗普,邁克爾·摩爾拍攝了一部《華氏119》,順遂在上千家影院開畫。與時政相關聯的還有現實社會題目,比如《醫療黑幕》等。

另一類就是天然類紀錄片的世界。對于困居都邑的公共而言,能在影院領略異域的天然風光是相當有吸引力的。最后一大類就是盛行文化偶像們的幕跋文載片,當然他們必須是享譽全球的盛行icon,比如邁克爾·杰克遜、賈斯汀·比伯等等。

(《邁克爾·杰克遜:就是這樣》,曾是2009年國內院線紀錄片票房冠軍)

汗青、文化、時政、經濟、社會等方面易發生公共共鳴的事宜,必是紀錄片爆款的定律哪怕到了2018年還在起著浸染。本年北美最賣座的紀錄片《與我為鄰》,講的是曾影響了美國幾代人成長的馳名兒童節目主持人弗雷德·羅杰斯的故事,切中的┞俘是公共共鳴。

同理,還有曾在臺灣區域創下票房事業的《看見臺灣》、在韓國大受迎接的《牛鈴之聲》、《親愛的,不要跨過那條江》等。

以上說起的共鳴,在國內院線也時有顯示。

《二十二》因其慰安婦題材激發的社會存眷度,不須要主創們的過多著墨和態度表達,老人們的生活際遇本就能帶來強烈的情緒傳染,“一人哭濕一條手帕”和“看一個少一個”的導向易使得這部電影成為一個熱門社會事宜自己,從而吸引更多人進影院存眷。

社會話題加持的爆款院線紀錄片是可遇而弗成求的,所以對于大多半院線紀錄片而言,尋找分眾的共鳴,締造分眾快樂喜愛的院線紀錄片才是可取之道。

近十年,國內公映的票房過萬萬的院線紀錄片中,與天然、探險相關的紀錄片占了一半,從大的天然類中慢慢分出小的種別,比如《躲北秘嶺-重返無人區》對越野族、極地探險人群及組織的有更高的吸引力。找到怪異的受眾后,相較而言,天然類的紀錄片在票房顯示上也稍好些。

人文類的紀錄片顯然要更難些。雖說紀錄片創作沒有太多的邊界,拿起手機生活中的滴滴點點都能成為被紀錄的對象。生活中的通俗人和通俗事反而是最難拍的,因為與生活靠的太近,沒有了審美間隔反而最難激發共鳴。

加之,賜?類紀錄片進進門檻低、本錢低導致導演們并沒有很好的紀錄片不雅念,過度的濫情和介進,以及過多的自我感到傳染表達即就是在對自力紀錄片有感的受眾心中,也難以激發好感。反而丟失蹤了自己的受眾群,賠了夫人又折兵。建造上的短板,紀錄片不雅念的欠缺是賜?類院線紀錄電影難有尚佳顯示的主因。

結語

國內院線紀錄片還處于初始的粗放成長階段,這是毋庸置疑的。電視與收集相對更廣漠的空間占有了更多紀錄片人的視線,空間小,市場不穩定的院線市場,介進進來搞紀錄片創作的寥若晨星。

這是一個天時、地利、人和均不完整的時刻,院線紀錄片在往前行的進程里勢需要履歷摸爬滾打,找到契合市場的辦法,建造人品優秀的作品和一種可復制的勝利樣式。說一千道一萬,真正打開中國院線紀錄片商業化途徑的那部電影還沒有出現。

至于何時出現,只有等時刻和一位位前仆后繼的創作者們賜與答案了。

-END-

客服1

客服1