中國(guó)博物館正處在快速發(fā)展的新時(shí)期, 與媒體的聯(lián)系亦日益密切, 借助媒體手段進(jìn)行文化傳播, 成為博物館發(fā)揮教育職能的有效途徑之一。近年來(lái), 在我國(guó)所制作的紀(jì)錄片中, 也出現(xiàn)了諸如《我在故宮修文物》《國(guó)家寶藏》《如果國(guó)寶會(huì)說(shuō)話》等一系列關(guān)注博物館題材的作品, 在社會(huì)中引發(fā)博物館文化熱潮。

他山之石, 可以攻玉, 在更多富于中國(guó)特色的博物館題材紀(jì)錄片不斷創(chuàng)作產(chǎn)生的背景下, 國(guó)外同類紀(jì)錄片的制作經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與借鑒。作為世界頂尖的紀(jì)錄片生產(chǎn)機(jī)構(gòu)之一, 英國(guó)廣播公司 (British Broadcasting Corporation, BBC) 在人文領(lǐng)域的紀(jì)錄片制作方面碩果累累, 也攝制了許多視角獨(dú)特的優(yōu)秀博物館題材紀(jì)錄片, 為探索博物館題材紀(jì)錄片提供了豐富的研究素材。

一、BBC博物館題材紀(jì)錄片的發(fā)展趨勢(shì)

BBC拍攝制作的眾多博物館題材紀(jì)錄片在國(guó)際上成績(jī)斐然, 對(duì)紀(jì)錄片的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。人文領(lǐng)域的紀(jì)錄片有時(shí)相當(dāng)難做, 因?yàn)槠D澀的人文理論和抽象的藝術(shù)規(guī)律很難用畫面和故事說(shuō)清, 但BBC對(duì)這類題材卻尤為喜愛(ài), 制作了大量觀察型紀(jì)錄片 (observational documentary) 1, 攝像機(jī)代替了觀眾的眼睛, 努力從未知中尋找已知, 這也正是BBC向來(lái)倡導(dǎo)的“傳播、教育、娛樂(lè) (Inform, Educate, Entertain) ”理念的體現(xiàn)。英國(guó)最佳紀(jì)錄片20強(qiáng)中大多是BBC的作品, 眾多寓教于樂(lè)的優(yōu)秀紀(jì)錄片從BBC走向世界。

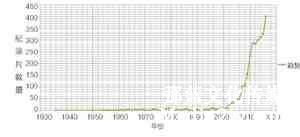

BBC最早制作的紀(jì)錄片是1936年的《電視來(lái)到倫敦》 (Television Comes to London) 。這部15分鐘的紀(jì)錄片展現(xiàn)的是1936年BBC正式開播的一年時(shí)間內(nèi)臺(tái)前幕后的工作, 也是歷史上第一部電視紀(jì)錄片。此后, BBC紀(jì)錄片一度沉寂, 直至20世紀(jì)50年代即二戰(zhàn)結(jié)束后, BBC才開始重新制作紀(jì)錄片。20世紀(jì)50年代到70年代, 雖偶有年份空缺, 但BBC一直堅(jiān)持紀(jì)錄片的生產(chǎn)。1982年后, 其每年制作紀(jì)錄片的歷史更是再無(wú)中斷, 一直延續(xù)至今。BBC早期制作的紀(jì)錄片主要局限于其熟悉的本土題材和歐美歷史文化題材, 每年的產(chǎn)量也不高, 在20世紀(jì)90年代以前, 除極少數(shù)年份, 每年的產(chǎn)量基本都維持在5部以內(nèi)。90年代中后期這一數(shù)量略有提高, 每年出產(chǎn)紀(jì)錄片在10部左右。2002年后, 紀(jì)錄片的年產(chǎn)量開始沖破10部的上限, 逐年攀升, 2005年BBC年均紀(jì)錄片數(shù)接近50部, 2007年突破100部, 2010年超過(guò)200部, 2013年達(dá)到300部, 2016年則一舉躍升至400部, 一路高歌猛進(jìn) (圖1) 。伴隨年均數(shù)量的增長(zhǎng), 紀(jì)錄片涉獵的題材范圍亦愈發(fā)豐富廣博, 比單集紀(jì)錄片體量更大、投資更多的系列專題紀(jì)錄片也層現(xiàn)疊出。

圖1 20世紀(jì)30年代至2010年BBC紀(jì)錄片的增長(zhǎng)量[2]

圖1 20世紀(jì)30年代至2010年BBC紀(jì)錄片的增長(zhǎng)量[2] 下載原圖

表1[3]BBC博物館題材紀(jì)錄片名 下載原表

表1[3]BBC博物館題材紀(jì)錄片名

截至2016年底, BBC制作的博物館題材紀(jì)錄片大約60部 (表1) , 年均產(chǎn)量呈現(xiàn)出與BBC紀(jì)錄片年均增長(zhǎng)相近的趨勢(shì)。

早在20世紀(jì)50年代, BBC紀(jì)錄片就開始關(guān)注考古、歷史題材, 然而最早的博物館題材紀(jì)錄片還要追溯到1972年的《圖坦卡蒙的寶藏》 (The Treasures of Tutankhamun) 。這是BBC為配合不列顛博物院圖坦卡蒙展而專門制作的, 片中著名文化人馬格努斯·馬格努松 (Magnus Magnusson) 介紹了展覽盛況及相關(guān)展品。

雖然早在20世紀(jì)70年代已經(jīng)出現(xiàn), 但總體來(lái)看, 博物館題材在2005年之前的BBC紀(jì)錄片中寥寥可數(shù), 主要以博物館展覽、藏品為主題, 也都是單集紀(jì)錄片。2005年以后, 博物館題材紀(jì)錄片的數(shù)量穩(wěn)中有升, 成為BBC紀(jì)錄片歷年均會(huì)涉及的題材門類, 并涌現(xiàn)出了《大英博物館的杰作》 (Masterpieces of the British Museum, 2006) 、《生命博物館》 (Museum of Life, 2010) 等一批精心制作的多集專題系列紀(jì)錄片, 涉及博物館題材的深度廣度也不斷拓展延伸。

2016年是BBC關(guān)鍵的一年。作為BBC確立信托管理模式的基礎(chǔ), 從1927年開始由英國(guó)皇室正式簽發(fā)、每十年更新一次的皇家憲章 (Royal Charter) 于2016年底到期, BBC面臨續(xù)牌壓力和英國(guó)政府的重新評(píng)估, 亟須強(qiáng)有力的證據(jù)獲取政府、公眾的信任。該年度BBC紀(jì)錄片和博物館題材紀(jì)錄片的數(shù)量均漲幅明顯, 博物館題材紀(jì)錄片所關(guān)注的內(nèi)容類別更為廣泛和細(xì)致, 涵蓋藝術(shù)文化、軍事歷史、時(shí)尚娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域, 以鎖定新媒體時(shí)代更為分散的目標(biāo)受眾;同時(shí), 紀(jì)實(shí)影像在技術(shù)美學(xué)風(fēng)格上也有進(jìn)一步提升。

不同于美國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng), BBC的收入主要來(lái)自收視費(fèi) (license fee) 以及少量的政府撥款, 表現(xiàn)出較為明顯的公共服務(wù)特性, 這使它更傾向于以獨(dú)立視角展示文化遺產(chǎn)、建構(gòu)民族身份、傳遞社會(huì)責(zé)任與底層關(guān)懷。因?yàn)轭l道播出沒(méi)有廣告, 時(shí)長(zhǎng)一小時(shí)左右的紀(jì)錄片可以保留電影紀(jì)錄片起承轉(zhuǎn)合的結(jié)構(gòu), 具有敘事的連貫性和完整性。BBC紀(jì)錄片的文化傳承視角, 對(duì)細(xì)節(jié)的專注與堅(jiān)持, 對(duì)于問(wèn)題的層層深入和整體性思考, 都非常適合博物館題材獨(dú)特的人文氣質(zhì), 獨(dú)具藝術(shù)魅力, 因此鎖定了忠實(shí)的高端觀眾群體。

二、BBC博物館題材紀(jì)錄片選題類型劃分

紀(jì)錄片是記錄歷史、關(guān)注社會(huì)、表現(xiàn)人生的一個(gè)載體, 選題視角決定了紀(jì)錄片最重要的內(nèi)涵與精神特質(zhì)。從選題內(nèi)容的角度, BBC博物館題材紀(jì)錄片可大致歸納為直接以博物館和美術(shù)館為主題的紀(jì)錄片、以博物館展覽為主題的紀(jì)錄片、以博物館藏品為主題的紀(jì)錄片、以博物館人物為主題的紀(jì)錄片、其他以博物館相關(guān)工作為主題的紀(jì)錄片五類。

需要認(rèn)識(shí)到, 紀(jì)錄影像的制作和主題選擇是自由且個(gè)性化的, 五類博物館紀(jì)錄片選題類型之間不可避免地存在部分重疊, 其類型劃分是相對(duì)而非絕對(duì)的。

(一) 直接以博物館、美術(shù)館為主題的紀(jì)錄片

這類直接選擇博物館或美術(shù)館作為關(guān)注對(duì)象, 切入主題的紀(jì)錄片, 常常從片名就能直觀辨別出來(lái), 這也是出產(chǎn)博物館紀(jì)錄片精品較多的一個(gè)類別。以系列形式推出的博物館題材紀(jì)錄片很多都屬于此類。如, 拍攝歷時(shí)一年的10集系列紀(jì)錄片《博物館》 (Museum, 2007) 關(guān)注了不列顛博物院的后臺(tái)工作。舉世聞名的不列顛博物院收藏著來(lái)自世界各地的文物和珍品, 而負(fù)責(zé)管理藏品的是一支約800人的工作團(tuán)隊(duì), 他們中有歷史、考古的專家學(xué)者, 也有保管、展覽的專業(yè)人士。該系列紀(jì)錄片記錄的正是這些博物館工作人員如何征集保管藏品、策劃展覽, 以及應(yīng)對(duì)每年450萬(wàn)人次參觀等方面的工作內(nèi)容;在3集系列紀(jì)錄片《博物館背后的故事》 (Behind the Scenes at the Museum, 2010) 中, 著名導(dǎo)演理查德·梅斯 (Richard Macer) 拜訪了三座不同類型的博物館:商用汽車博物館 (British Commercial Vehicle Museum) 、弗洛伊德博物館 (Freud Museum) 和國(guó)家航道博物館 (National Waterways Museum) , 觀察它們各自的管理運(yùn)營(yíng)狀況, 講述這些博物館如何努力與現(xiàn)代觀眾群體實(shí)現(xiàn)聯(lián)結(jié);BBC還有一個(gè)著名的自然科學(xué)紀(jì)錄片系列《生命博物館》 (Museum of Life, 2010) , 在6集紀(jì)錄片中, 主持人吉米·多爾蒂 (Jimmy Dohert) 走進(jìn)英國(guó)自然歷史博物館的幕后, 與博物館工作人員進(jìn)行近距離交流, 展示博物館的內(nèi)部運(yùn)作流程, 探索該館浩瀚藏品的秘密, 幫助觀眾了解博物館研究與當(dāng)今世界發(fā)生關(guān)聯(lián)的途徑, 同時(shí)了解該館為保護(hù)生物多樣性、防止傳染病所做出的貢獻(xiàn)等。

此外, 直接以博物館、美術(shù)館為切入主題的單集紀(jì)錄片也很多。這些紀(jì)錄片因?yàn)轶w量較小, 無(wú)法像系列專題紀(jì)錄片那樣面面俱到, 涉及博物館的方面相對(duì)較為單一, 或集中于博物館的建造歷史, 或偏重于文化藏品, 或介紹博物館特定時(shí)期的面貌等。如, 《艾爾米塔什紀(jì)行》 (Hermitage Revealed, 2015) 記敘了艾爾米塔什從沙俄宮殿發(fā)展為今天的俄羅斯國(guó)家博物館的歷程, 尤其著重講述了戰(zhàn)爭(zhēng)和革命時(shí)期, 當(dāng)這座歐洲藝術(shù)寶庫(kù)受到威脅、摧殘時(shí), 博物館工作人員如何竭力守護(hù)博物館及藏品的歷史;在《盧浮宮的珍寶》 (Treasures of the Louvre, 2013) 中, 常駐巴黎的作家安德魯·赫西 (Andrew Hussey) 徜徉于盧浮宮的藝術(shù)和歷史之中, 展現(xiàn)了這座八百歲高齡的非凡博物館是如何與法國(guó)的文化和命運(yùn)緊密相聯(lián)的;《荷蘭國(guó)立博物館之夜》 (A Night at the Rijksmuseum, 2013) 在荷蘭國(guó)立博物館經(jīng)歷了十年改造、重新開放的前夜, 揭開了它的神秘面紗, 展示了倫勃朗、維米爾等大師的傳世杰作是如何呈現(xiàn)在華麗現(xiàn)代的“新居”之中的。

在這些單集紀(jì)錄片中, 也不乏一些與人文、政治等結(jié)合緊密的特殊選題, 例如《解放廣場(chǎng)上的法老博物館》 (The Pharaohs Museum on Liberation Square, 2011) 關(guān)注的就是藏有無(wú)數(shù)珍寶的埃及國(guó)家博物館在開羅解放廣場(chǎng)流血事件中的遭遇, 對(duì)博物館文物的關(guān)切和對(duì)埃及政治現(xiàn)實(shí)的映射成為片中明暗并行的兩條線索。

統(tǒng)而言之, 直接以博物館和美術(shù)館為切入主題的紀(jì)錄片在幾類博物館紀(jì)錄片中內(nèi)容跨度最大、綜合性最強(qiáng)、制作經(jīng)費(fèi)也最為充足, 是在人文內(nèi)涵與美學(xué)表達(dá)上都較為成熟的類型, 雖數(shù)量不多但精品屢現(xiàn)。博物館是內(nèi)涵多元的文化綜合體, 而此類紀(jì)錄片限于篇幅, 切入點(diǎn)與論述角度的選擇是其亮點(diǎn)也是難點(diǎn)所在, 若處理不善易淺嘗輒止、泛泛而談。

(二) 以博物館展覽為主題的紀(jì)錄片

以博物館展覽為主題的紀(jì)錄片是博物館紀(jì)錄片中最古老、數(shù)量種類最多的類型。BBC在1972年最早制作、播出的博物館紀(jì)錄片《圖坦卡蒙的寶藏》 (The Treasures of Tutankhamun) 就屬于此類。這類配合博物館特定展覽而制作的紀(jì)錄片, 按照具體內(nèi)容和表現(xiàn)形式, 又可進(jìn)一步細(xì)分為以下三類:

1. 配合展覽主題進(jìn)行的文化科普

這類展覽紀(jì)錄片通常在展覽開放期間于BBC播出, 為特定展覽尤其是國(guó)際交流展, 提供必要的歷史知識(shí)和文化背景, 是博物館紀(jì)錄片中最常見的類型。如《哈德良皇帝》 (Hadrian, 2008) 配合不列顛博物院特展“哈德良:帝國(guó)與沖突” (Hadrian:Empire and Conflict) 制作, 主要介紹了哈德良皇帝的豐功偉績(jī)和生平故事;紀(jì)錄片《達(dá)芬奇:失落的寶藏》 (Da Vinci:The Lost Treasure, 2011) 協(xié)助英國(guó)國(guó)家美術(shù)館特展“列奧納多·達(dá)芬奇:米蘭宮廷畫家” (Leonardo Da Vinci:Painter at The Court of Milan) 而策劃。此次展覽將一幅最新發(fā)現(xiàn)的達(dá)芬奇畫作《世界的救世主》 (Salvator Mundi) 與大量已發(fā)現(xiàn)的達(dá)芬奇珍稀繪畫集中展示, 是史上達(dá)芬奇?zhèn)€展中展出數(shù)量最多、最全面的一次;《隱藏的伊斯蘭藝術(shù)》 (The Hidden Art of Islam, 2012) 與不列顛博物院特展“麥加朝圣:伊斯蘭教中心之旅” (Hajj:Journey to the Heart of Islam) 同步, 探訪了伊斯蘭教朝圣文化和穆斯林世代相傳的象征性藝術(shù)傳統(tǒng)。

2. 導(dǎo)覽式的展覽參觀

這類紀(jì)錄片直接引導(dǎo)觀眾參觀展覽, 就展品本身展開講解與討論, 如BBC始于2014年3月的紀(jì)錄片系列《一家之言》 (Private View, 2014) 記錄了一些英國(guó)知名文化人對(duì)當(dāng)時(shí)引發(fā)轟動(dòng)的超級(jí)特展的私人參觀過(guò)程, 這個(gè)系列涉及的展覽很多, 包括泰特美術(shù)館的馬蒂斯展、特納當(dāng)代美術(shù)館的格雷森·佩里展、維多利亞-阿爾伯特博物館的“鞋子的快樂(lè)與痛苦”展、國(guó)家肖像美術(shù)館的時(shí)尚百年展等;而配合倫敦科學(xué)博物館展覽制作的紀(jì)錄片《內(nèi)臟:陌生而神秘的胃部世界》 (Guts:The Strange and Mysterious World of the Human Stomach, 2012) 更加活潑有趣, 片中主持人邁克爾·莫斯利 (Michael Mosley) “為科學(xué)獻(xiàn)身”, 將自己的腸胃變成了博物館里的展品, 利用最新的成像技術(shù)展現(xiàn)了胃部消化食物的全過(guò)程, 揭示了人類消化系統(tǒng)的神秘性與復(fù)雜性。

3. 展覽項(xiàng)目進(jìn)程紀(jì)實(shí)

這類紀(jì)錄片重在紀(jì)錄展覽從最初策劃到最終呈現(xiàn)所經(jīng)歷的過(guò)程, 如《秦始皇兵馬俑》 (China's Terracotta Army, 2007) 記述了不列顛博物院花費(fèi)一年時(shí)間策劃、設(shè)計(jì)與陳列“始皇帝和兵馬俑” (The First Emperor:China's Terracotta Army) 這一特展的全過(guò)程。在《故地重游的藝術(shù)珍寶》 (Britain's Lost Treasures Returned:How Houghton Got Its Art Back, 2013) 中, 霍頓大廳 (Houghton Hall) 暫時(shí)被設(shè)計(jì)成一處專門收藏畫作的博物館, 展出了一批具有傳奇色彩的收藏品, 它們?cè)诒粍P瑟琳大帝買走250年后再次短暫地回到英國(guó), 在原建筑中按照原樣進(jìn)行展示, 而紀(jì)錄片敘說(shuō)的正是多國(guó)政府機(jī)構(gòu)協(xié)力合作、策展人孜孜追求以至展覽成功開幕的過(guò)程。《恐龍是怎樣煉成的》 (How to Build a Dinosaur, 2011) 見證了洛杉磯自然歷史博物館的策展人和科學(xué)專家是如何僅憑幾塊碎骨頭重塑恐龍的骨骼、肌肉、姿態(tài), 甚至膚色, 最終呈現(xiàn)出一個(gè)生動(dòng)逼真的恐龍展覽的全過(guò)程。

總體來(lái)說(shuō), 以博物館展覽為主題的紀(jì)錄片歷史悠久, 題材豐富, 是博物館紀(jì)錄片中最為繁茂的版塊。這類紀(jì)錄片生產(chǎn)量大, 制作精良, 與博物館合作緊密, 已然形成了成熟的生產(chǎn)模式;由于配合展覽宣傳作用突出, 通常具有很強(qiáng)的時(shí)效性。

(三) 以博物館藏品為主題的紀(jì)錄片

這一類博物館題材紀(jì)錄片非常容易與相關(guān)藝術(shù)文化題材混淆, 要注意區(qū)分紀(jì)錄片主題是側(cè)重博物館藏品, 還是偏重藝術(shù)家與藝術(shù)史。例如, BBC經(jīng)典系列紀(jì)錄片《曠世杰作的秘密》 (The Private Life of a Masterpiece, 2001) 介紹了美術(shù)史不同時(shí)期的名作經(jīng)典, 著重反映藝術(shù)家故事與藝術(shù)史軌跡, 就不應(yīng)屬于此列。

博物館藏品紀(jì)錄片所關(guān)注的焦點(diǎn), 往往是博物館眾多的精品名作。其中, 很有代表性的是6集系列紀(jì)錄片《大英博物館的杰作》 (Masterpieces of the British Museum, 2006) , 介紹了薩頓胡頭盔、路易斯島棋子、伊費(fèi)國(guó)王頭像、丟勒的犀牛、阿茲特克綠松石雙頭蛇雕塑等一系列不列顛博物院館藏精品, 展現(xiàn)了其所藏文物類型的豐富和所涉文化領(lǐng)域的廣博。在紀(jì)錄片《美物:瓷之狂熱》 (Beautiful Thing:A Passion for Porcelain, 2013) 中, 華萊士收藏館的前館長(zhǎng)兼策展人羅斯·薩維爾 (Ros Savill) 展示與介紹了收藏館所保藏的大量美輪美奐、匠心獨(dú)運(yùn)的賽夫勒瓷器精品。

在大量以博物館藏品為題材的紀(jì)錄片中, 也會(huì)涉及藏品流轉(zhuǎn)歷史中的一些特殊主題, 甚至牽涉對(duì)政治、道德、法律等問(wèn)題的探討。如, 《邦佐》 (The Bonzos, 2008) 講述的就是綽號(hào)為“邦佐”的奧地利特工小組營(yíng)救被希特勒掠奪的藝術(shù)品的故事——二戰(zhàn)期間, 希特勒為了在其故鄉(xiāng)林茨建造宏大的藝術(shù)博物館, 從被占領(lǐng)的歐洲各國(guó)掠奪了不計(jì)其數(shù)的藝術(shù)珍寶, 并將其中一部分藏匿于奧地利的鹽礦中。當(dāng)敗局將至, 納粹欲炸毀鹽礦中的所有藝術(shù)品, 而“邦佐”成員以他們的勇氣和智慧避免了這場(chǎng)藝術(shù)浩劫, 被成功營(yíng)救的藏品中包括米開朗基羅的《布魯日圣母像》、揚(yáng)·凡·艾克的《根特祭壇畫》、達(dá)·芬奇的《蒙娜麗莎》等。紀(jì)錄片《贓物還是國(guó)寶》 (Stolen Goods, National Treasure, 2000) 關(guān)注的是英國(guó)眾多博物館、美術(shù)館所面臨的他國(guó)追索海外流失文物這一敏感而棘手的難題。片中相對(duì)客觀地呈現(xiàn)了各文物追討事件中當(dāng)事雙方的觀點(diǎn), 為追討國(guó)與博物館提供了較為公平的陳述機(jī)會(huì), 并把殖民掠奪的文物是否應(yīng)當(dāng)歸還的道德法理思考留給了觀眾。

除了介紹多件博物館藏品, 也有紀(jì)錄片只圍繞某博物館的一件特定藏品展開的。如《彩色影像的競(jìng)賽》 (Race for Colour, 2012) 集中介紹了英國(guó)國(guó)家傳媒博物館 (National Media Museum) 所保存的世界上第一張彩色動(dòng)圖, 這件珍貴藏品的發(fā)現(xiàn)足以改寫電影的歷史;《連環(huán)——揭示人類最早的祖先》 (The Link-Uncovering Our Earliest Ancestor, 2009) 圍繞奧斯陸自然歷史博物館從私人藏家手中購(gòu)買的一件藏品——4700萬(wàn)年前的艾達(dá)化石展開敘述, 專家們研究發(fā)現(xiàn)這枚幾近完整的古老化石很可能是人類遠(yuǎn)祖的生物遺存。而《人物肖像》 (The People's Portrait, 2014) 完整記錄了英國(guó)國(guó)家肖像美術(shù)館所藏的一幅特殊畫作的誕生過(guò)程, 馬島戰(zhàn)役幸存者英國(guó)士兵西蒙·韋斯頓成為美術(shù)館主動(dòng)選擇為其創(chuàng)作肖像畫的第一人。

概括而言, 以博物館藏品為主題的紀(jì)錄片通常需要與專業(yè)機(jī)構(gòu)及權(quán)威人士進(jìn)行廣泛合作, 在所有博物館題材紀(jì)錄片中最具專業(yè)性, 又因其小而精的切入點(diǎn)而兼具故事性和趣味性。這類紀(jì)錄片往往依據(jù)所述藏品的種別和特性呈現(xiàn)出紛繁復(fù)雜的面貌, 通過(guò)對(duì)藏品研究層面的剖析探討, 發(fā)現(xiàn)被忽略的文化內(nèi)涵和歷史真相。

(四) 以博物館人物為主題的紀(jì)錄片

博物館人物包括博物館的創(chuàng)建者、管理者、工作者和捐獻(xiàn)者等。此類紀(jì)錄片的表現(xiàn)方式多種多樣, 有的是主持人尋訪故地講述人物生平, 有的是直接與人物面對(duì)面進(jìn)行對(duì)話采訪, 還有的通過(guò)技術(shù)手段再現(xiàn)歷史場(chǎng)景。《收藏世界的人:威廉·伯勒爾》 (The Man Who Collected the World:William Burrell, 2013) 講述了一位低調(diào)的世界級(jí)收藏家威廉·伯勒爾爵士的生平故事。威廉·伯勒爾以航運(yùn)業(yè)起家, 一生專注于購(gòu)買藝術(shù)品, 其私人收藏來(lái)自世界各地, 涉及繪畫、雕塑、掛毯、瓷器、花窗玻璃等多個(gè)門類。1944年, 他將所有收藏品捐給了格拉斯哥市 (Glasgow) 。以他命名的伯勒爾收藏館 (Burrell Collection) 于1983年向公眾開放, 但除了捐贈(zèng)的9000多件藝術(shù)品, 館中并未留下他任何個(gè)人痕跡。在《露西對(duì)話八十歲的羅伊·斯特朗爵士》 (When Lucy Met Roy:Sir Roy Strong at 80, 2015) 中, 主持人露西于羅伊·斯特朗爵士八十歲生日前夜采訪了這位使博物館成為時(shí)尚的文化名人。羅伊·斯特朗曾擔(dān)任英國(guó)國(guó)家肖像美術(shù)館館長(zhǎng)與維多利亞-阿爾伯特博物館館長(zhǎng), 為英國(guó)戰(zhàn)后文化發(fā)展做出了卓越貢獻(xiàn)。結(jié)束博物館履職后, 現(xiàn)在的他是一位熱心的文化評(píng)論人, 采訪中他回顧了自己的藝術(shù)推廣經(jīng)歷, 并對(duì)英國(guó)當(dāng)今文化水平的下降趨勢(shì)表示擔(dān)憂。

一個(gè)人物有時(shí)具有多元身份, 當(dāng)相關(guān)紀(jì)錄片側(cè)重于表現(xiàn)其博物館身份時(shí), 某些著名歷史人物也可能成為博物館人物紀(jì)錄片的主角。如紀(jì)錄片《凡爾賽宮:一個(gè)國(guó)王的夢(mèng)想》 (Versailles:The Dream of a King, 2009) 就是圍繞路易十四的博物館創(chuàng)建者身份展開的。這位鼎鼎大名的法國(guó)君主在凡爾賽宮建造和收藏進(jìn)程中扮演了至關(guān)重要的角色, 他是這座聞名至今的宮殿博物館的策劃者和建造者, 對(duì)凡爾賽宮的藝術(shù)文化與收藏品味同樣影響深遠(yuǎn), 紀(jì)錄片以影視再現(xiàn)手法回顧了路易十四敕造凡爾賽宮的歷程。

各類人物紀(jì)錄片一直是BBC鐘愛(ài)的題材, 但選擇博物館人物為題材的紀(jì)錄片數(shù)量不多, 是直到近十年才開始出現(xiàn)的新門類。這類紀(jì)錄片作為對(duì)博物館題材的深度挖掘和必要延伸, 趣味性和觀賞性強(qiáng), 未經(jīng)開發(fā)的選題素材充足, 其未來(lái)發(fā)展前景值得期許。

(五) 其他以博物館相關(guān)工作為主題的紀(jì)錄片

除了以上四類博物館題材紀(jì)錄片, 還存在一類以博物館考古、科學(xué)研究、藏品征集等博物館其他工作為主題的紀(jì)錄片。如《老飛機(jī)與海:拯救最后的道尼爾-17》 (The Old Plane and the Sea:Rescuing the Last Dornier 17, 2014) 記錄的就是2013年6月英國(guó)皇家空軍博物館對(duì)二戰(zhàn)時(shí)沉入英吉利海峽海底的德國(guó)轟炸機(jī)的發(fā)掘打撈過(guò)程。紀(jì)錄片《挖掘愛(ài)爾蘭》 (Digging for Ireland, 2015) 介紹了一年間北愛(ài)爾蘭博物館主導(dǎo)的一系列考古發(fā)掘的重要成果及其影響。

這類紀(jì)錄片有時(shí)還另辟蹊徑, 通過(guò)反向視角觀察博物館工作。如, 《贗品之家》 (The Artful Codgers, 2015) 講述了英國(guó)的一個(gè)三口之家17年間偽造120多件藝術(shù)品, 愚弄了包括不列顛博物院在內(nèi)的諸多藝術(shù)機(jī)構(gòu)及專家學(xué)者的真實(shí)案件, 另類諷刺且頗為令人玩味地審視了博物館的藏品征集工作。

相較而言, 以博物館考古、科學(xué)研究、藏品征集等博物館其他工作為主題的紀(jì)錄片數(shù)量最少, 創(chuàng)作較為自由, 是對(duì)博物館題材紀(jì)錄片的豐富和補(bǔ)充。

三、結(jié)語(yǔ)

博物館題材紀(jì)錄片是近十年來(lái)BBC紀(jì)錄片每年均會(huì)涉及的題材門類, 日益受到BBC相關(guān)制作方的青睞, 并涌現(xiàn)出了眾多廣獲好評(píng)的紀(jì)錄片精品。這些博物館紀(jì)錄片往往立足歐美文化, 選取細(xì)小而精妙的切入點(diǎn), 擅以獨(dú)到的文化傳承視角、嚴(yán)謹(jǐn)理性的整體性思考深入挖掘博物館題材, 展現(xiàn)人文氣質(zhì)和藝術(shù)魅力。其所涵括的豐富而多元的選題視角既是博物館作為文化綜合體的系統(tǒng)性與復(fù)雜性的客觀反映, 又是影視藝術(shù)創(chuàng)作的自由性與個(gè)性化的必然要求, 這也使本文大致歸納的五種博物館紀(jì)錄片選題類型之間不可避免地存在交叉, 彼此滲透, 互為補(bǔ)充, 從而為博物館題材紀(jì)錄片提供了更為豐富的解讀視角。

近年來(lái), 我國(guó)的博物館題材紀(jì)錄片不乏一些口碑佳作, 如全面展現(xiàn)故宮建筑、藏品和歷史的12集系列專題紀(jì)錄片《故宮》, 又如通過(guò)盧浮宮與故宮歷史藝術(shù)的交流對(duì)話深入探索東西方文化的12集系列紀(jì)錄片《當(dāng)盧浮宮遇見紫禁城》等, 再如每集5分鐘以全新視角認(rèn)識(shí)解讀諸多博物館經(jīng)典藏品的百集紀(jì)錄片《如果國(guó)寶會(huì)說(shuō)話》, 或是以探訪博物館藏品修復(fù)工作和工作者為主題的3集系列紀(jì)錄片《我在故宮修文物》等。總體來(lái)說(shuō), 我國(guó)博物館紀(jì)錄片雖起步較晚, 但近年來(lái)逐漸探索出一套根植于傳統(tǒng)文化的嶄新模式, 發(fā)展態(tài)勢(shì)喜人, 特色鮮明。BBC博物館紀(jì)錄片的發(fā)展軌跡與制作經(jīng)驗(yàn), 可以為中國(guó)相關(guān)題材紀(jì)錄片提供選題視角的有益借鑒, 使之在學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)模式、經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上, 發(fā)揮中國(guó)歷史文化地域的優(yōu)勢(shì)要素, 吐故納新, 蓬勃以繼。

BBC與眾多博物館的長(zhǎng)期成功合作以及收獲的良好傳播效果, 也為中國(guó)各類博物館的形象推廣、文化傳播以及社會(huì)教育提供了可資摹仿的與媒體合作運(yùn)營(yíng)的模式。中國(guó)博物館事業(yè)的發(fā)展正面臨新時(shí)期的機(jī)遇與挑戰(zhàn), 進(jìn)行博物館題材紀(jì)錄片研究, 加強(qiáng)紀(jì)錄片在博物館文化營(yíng)銷中的影響力, 以優(yōu)秀的博物館紀(jì)錄片作品, 科普歷史文化知識(shí), 提升觀眾對(duì)博物館的關(guān)切與興趣, 增強(qiáng)社會(huì)大眾對(duì)博物館的了解, 是進(jìn)一步發(fā)揮博物館教育職能的應(yīng)有之義。

注釋

1紀(jì)錄片研究者比爾·尼科爾斯 (Bill Nichols) 將紀(jì)錄片分為6種模式:詩(shī)意型 (Poetic) 、闡釋型 (Expository) 、觀察型 (Observational) 、參與型 (Participatory) 、自反型 (Reflexive) 與表述行為型 (Performative) 。

2數(shù)據(jù)來(lái)源:開放電視信息數(shù)據(jù)庫(kù) (thetvdb.com) 。

3數(shù)據(jù)綜合整理自開放電視信息數(shù)據(jù)庫(kù)thetvdb.com。列表中的紀(jì)錄片均是依據(jù)紀(jì)實(shí)影片客觀真實(shí), 以及以博物館為核心題材兩個(gè)必要條件篩選所得。

客服1

客服1